메르세데스-AMG, 터보랙을 없애다!

몇 해전 불어닥친 다운사이징 열풍으로 인해 준중형차에서도 터보차저를 어렵지 않게 발견할 수 있지만, 이 장치는 불과 10~15년 전까지만 해도 아무나 경험할 수 없는 장비였다. 예를 들어 레이스카라든지 혹은 스포츠카, 스포츠카처럼 생기지 않았는데 퍼포먼스는 스포츠카 이상인 Q카들을 위한 장비 정도로 여겨졌다. 물론 대형 트럭들을 포함해서 말이다.

이런 장비가 대중화되면서 신비스러움은 사라지고, 이 장비가 가져다주는 이점과 단점이 비교적 많이 알려졌는데 그중 대표적인 단점이 바로 지연 현상이다. 그러니까 터보차저의 터빈이 작동하면서 엔진의 출력을 배가시키기 위해서는 어찌 되었건 충분한 시간이 필요하다는 이야기다.

물론 그동안 수많은 제조사에서 다양한 방법들을 고안해냈지만, 이론적으로 지연 현상을 완전히 제거할 방법은 없다. 배기가스로 작동하는 장치이기 때문에 일정 속도와 압력의 배기가스가 배출되어야만 비로소 움직일 수 있으므로, 아무리 작은 크기의 터보차저라 해도 배기가스가 충분히 차오를 때까지 시간이 필요하다.

트윈 스크롤과 같은 기술을 이용해 작동하기까지 걸리는 시간을 줄이면서 충분한 압축 공기를 만들어 낼 수 있는 수준까지는 도달했지만, 그럼에도 여전히 일정 수준의 배기가스 압력과 속도는 필요하다.

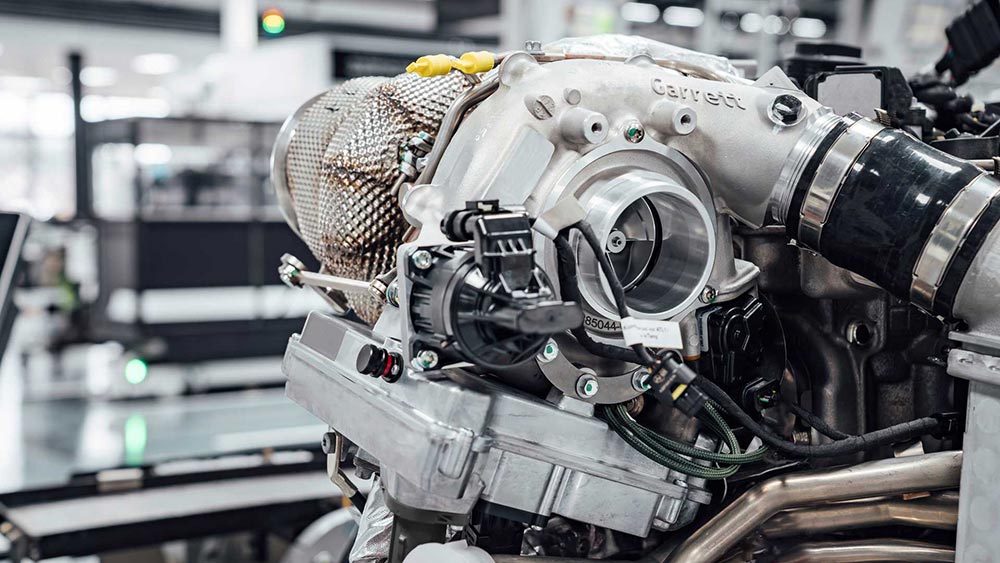

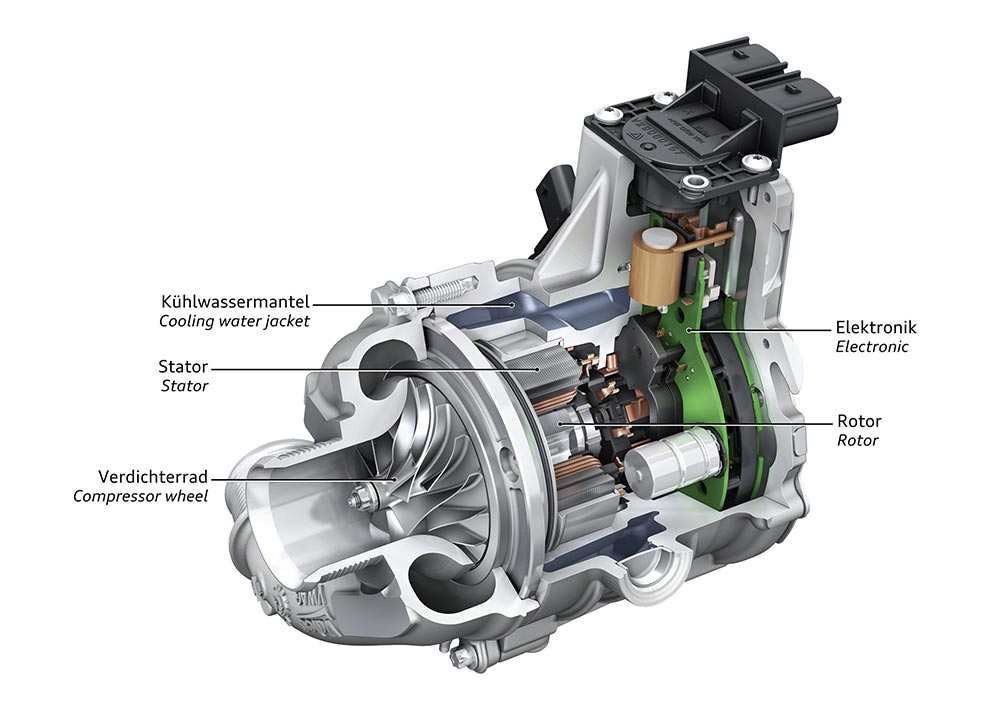

그런데 최근 메르세데스-AMG와 가레트가 이 문제를 해결했다. 원리는 간단하다. 배기가스가 충분히 발생할 때까지 기다릴 수 없다면 그 사이 전기모터로 터빈을 돌리는 것이다. 물론 정밀하게 계산한다면 전기모터가 터빈을 돌리기까지 걸리는 시간이 있으므로 지연 현상이 완전히 제거되었다 볼 수 없겠으나, 평범한 인간이라면 아마 지연 현상을 느끼지 못할 정도로 빠를 것임에 틀림없다.

이 기술은 포뮬러1에서 도입된 것으로, 2014년부터 포뮬러1은 전기모터를 터보차저에 결합한, 이른바 e-Turbo를 사용해왔다. 이를 MGU-H(Motor Generator Unit - Heat)라고 불렀으며, 포뮬러1의 e Turbo는 보다 빠르게 공기를 압축할 뿐만 아니라 잠시 가속 페달에서 발을 뗐을 때는 남아 있는 회전력을 빠르게 전환해 발전기로 사용할 수 있도록 고안했기 때문에 모터 제너레이터라는 이름을 붙였다.

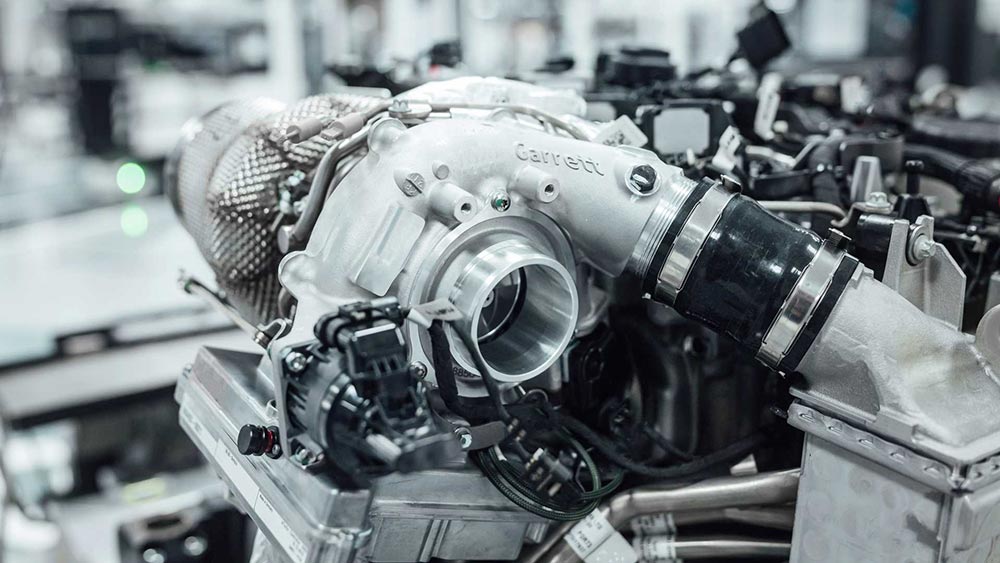

7년가량 포뮬러1에서 이와 같은 기술을 다룬 경험이 있는 메르세데스-AMG는 자신들의 MGU-H 파트너인 가레트와 함께 이 시스템을 양산차에 적용하고자 시도해왔다. 하지만 문제점도 많았다. 대표적인 것이 바로 고장이 잦다는 점이었다. 포뮬러1에서도 이 시스템은 가장 많은 문제를 일으키는 부품이었다. 이유는 바로 열 때문이다. 엄청난 배기열에 의해 모터가 정상적으로 작동하지 못하는 일이 종종 발생했는데, 그렇게 되면 주행에는 문제가 없지만 원래 의도했던 출력을 즉각적으로 뽑아낼 수 없다는 문제로 이어졌다.

현재는 상당히 안정화됐다고는 하나, 여전히 이 장치는 포뮬러1에서는 가장 민감한 장치로 여겨진다.

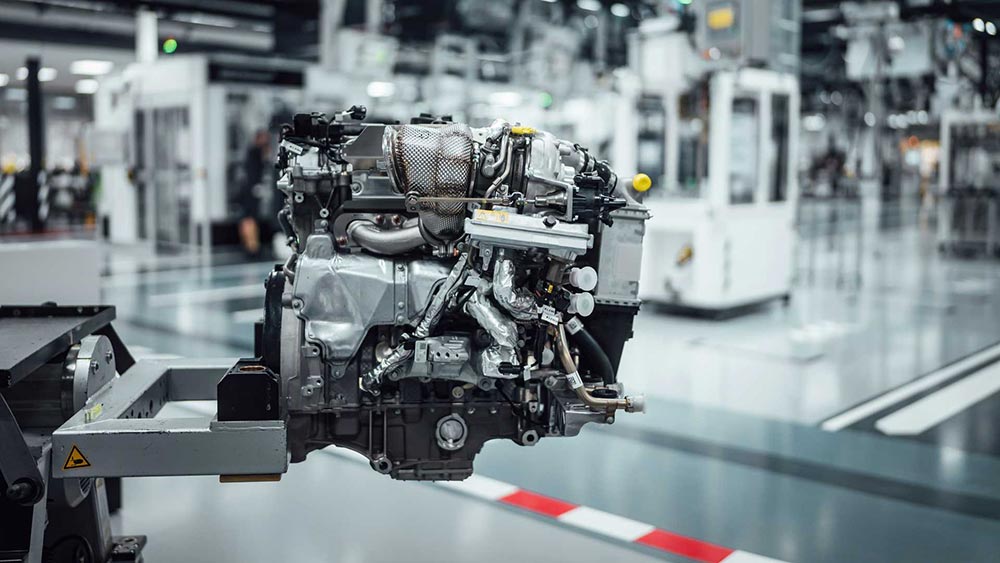

그럼에도 불구하고 결국 이 두 팀은 가장 이상적인 형태로 터보차저를 전동화하는데 성공했다. 과거에도 터보 지연 현상을 줄이기 위한 노력들이 있었다. 예를 들면 엔진의 힘을 끌어다 쓰는 슈퍼차저를 달아 초기 지연 현상을 최소화하고, 충분한 엔진 회전수가 발생했을 때 터빈을 작동시키는 트윈차저와 같은 것이 대표적인 예다.

따라서 엄밀히 말해 이들이 개발한 e Turbo는 트윈차저의 개념에서 출발한 것이라 봐도 무방하다. 대신 엔진의 출력을 거의 희생하지 않는다는 점에서 혁신적인 시스템이라 여겨도 좋을 것이다.

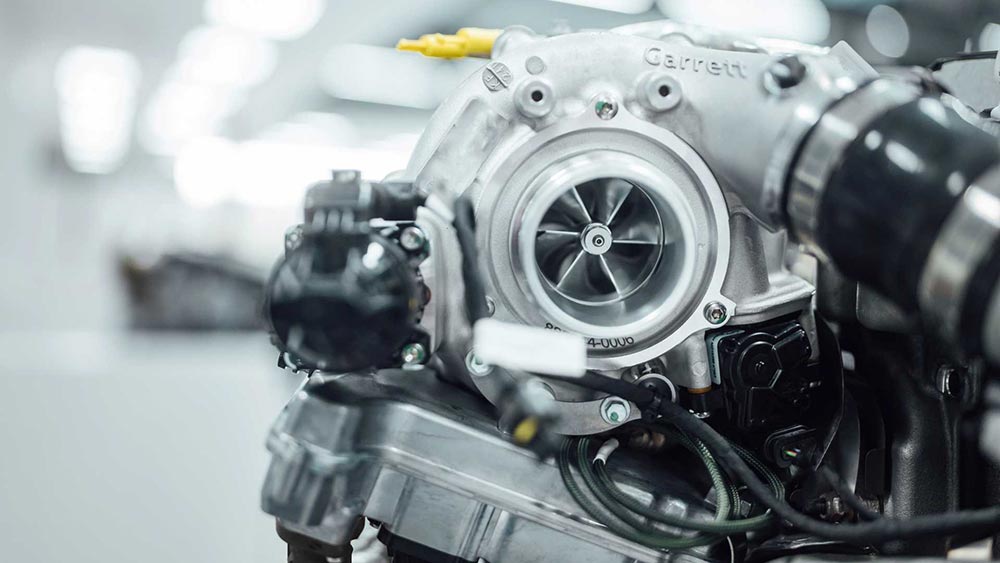

이로 인해 얻을 수 있는 이점은 다음과 같다. 먼저 위에서 서술한 것과 같이 이론적으로 지연 현상이 거의 사라졌다는 것이다. 다시 이야기하면 인간이 느낄 수 없을 정도의 지연 현상만 존재할 뿐 사실상 자연흡기에 준하는 수준의 즉각적인 리스폰스를 경험할 수 있을 것이다.

또 다른 이점은 바로 대형 사이즈의 터빈을 장착할 수 있다는 점이다. 터빈의 사이즈가 크면 클수록 작동하는데 걸리는 시간은 상대적으로 길어지는데, 시간만 단축할 수 있다면 작은 엔진에서 더 큰 출력을 만들어내는 것도 문제가 아니다.

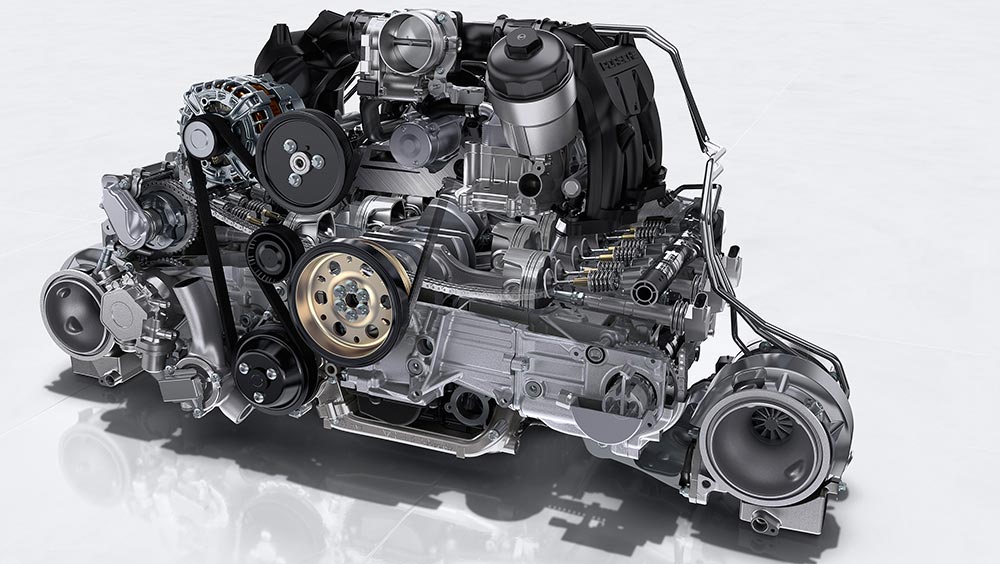

1973년에 레이스카로 제작됐던 포르쉐 카레라 RSR의 경우 KKK에서 제공한 3.3bar의 대형 터빈을 장착했는데, 2.1L 엔진에서 무려 450마력이 쏟아져 나왔다. 물론 오늘날 기준에서는 어려운 일이 아닌 것처럼 들리겠지만, 지금으로부터 약 50년 전의 엔진 기술로 이 정도 출력을 얻었다는 것을 잊어선 안된다.

문제는 이 출력을 꾸준히 사용하기 위해 터빈을 계속 작동시킬 필요가 있었고, 그래서 엔진 회전수를 항상 유지하기 위해 드라이버의 스킬이 무척 중요했다는 점이다.

그러나 이번에 소개된 메르세데스-AMG + 가레트의 e Turbo는 드라이빙 스킬이 부족한 일반인 드라이버들조차 가볍게 대용량 터빈을 쓸 수 있을 것이다. 그래서 지금보다 더 줄어든 엔진에서 700~800마력대 출력을 만들어내는 것도 그리 어려운 일은 아닐 것으로 예측된다.

이와 같은 시스템은 방금 언급한 것처럼 아우디와 BMW에서 이미 경험할 수 있다. 국내에는 소개되지 않았지만, 아우디의 SQ7에 탑재된 트라이 터보의 경우 전기 모터로 컴프레서를 돌리며 즉각적인 반응을 이끌어 내고, 엔진 회전수가 만들어지면 다시 터빈으로 전환하는 방식의 과급기이다. 또한 BMW 역시 750d에 같은 개념의 쿼드 터보 시스템을 도입한 바 있다.

AMG와 가레트가 개발한 이 시스템의 경우 뜨거운 배기열로부터 모터를 얼마나 보호할 수 있을지가 남아 있는 관건이기는 하나, 양산화에 성공했다는 것을 미루어볼 때, 이 문제를 제대로 해결한 것으로 추측된다.

아직 어떤 모델이 새로운 방식의 터보차저가 도입될지는 밝혀지지 않았지만, 적어도 메르세데스-AMG가 아우디, BMW에 이어 터보차저의 전동화에 성공했다는 것만은 분명하다. 물론 어떤 이들에게는 이 소식이 그리 달갑지 않게 들릴지도 모르겠다.

왜냐하면 이 값비싼 시스템이 탑재되는 순간 배기량과 실린더는 여지없이 줄어들 테니 말이다.

박종제 에디터는?

F1 레이싱 코리아 전 편집장으로 포뮬러 1과 관련된 뉴스 그리고 레이스의 생생한 이야기와 트랙 밖의 이야기를 다수의 매체를 통해 전해왔다.

레드불 코리아, 한국 타이어 매거진 뮤(MiU) 등의 온/오프라인 채널에 F1, 24h 르망, WRC 등 다양한 글로벌 모터스포츠 이야기를 전하고 있는, 모터스포츠 및 자동차 전문 에디터다.