[칼럼] 듀얼 클러치 변속기(DCT) 유행도 끝나간다

모든 자동차 제조사는 효율성을 높이기 위해 많은 노력을 한다. 소비자들에게 큰 의미 없는 1%의 연비 또는 성능을 위해 많은 자금을 투입하는 사례도 많다. 또 그래야만 한다. 그것이 기술력의 지표이며, 다가오는 미래의 배출가스 조건을 충족시킬 수 있기 때문이다. 현 시대의 효율이란 자동차 제조사의 생존을 의미할 만큼 중요하다.

자동차의 많은 구성 요소들이 효율에 영향을 준다. 한 예로 차체 무게도 효율성에 기인한다. 쉽게는 승객 한 명과 두 명이 탑승한 차의 연비, 가속성능 차이를 통해 무게에 따른 효율성을 예상해 볼 수도 있다. 무게가 증가한 만큼 제동거리가 늘어나는 것도 보통이다. 멋스럽게 보이는 디자인도 공기저항과 만나면 효율성과 연결된다.

대부분의 소비자들은 이와 같은 효율이 엔진 자체에서 이뤄진다는 생각하는 경우가 많다. 하지만 엔진, 다시 말해 내연기관 기술은 이제 한계점에 이르렀다. 가솔린 엔진의 열효율은 41%, 디젤 엔진의 열효율은 44%를 넘지 못한다. 새로운 기술이 등장하고 있지만 내연기관의 효율을 혁신적으로 끌어올릴 신기술은 당분간 없을 듯하다.

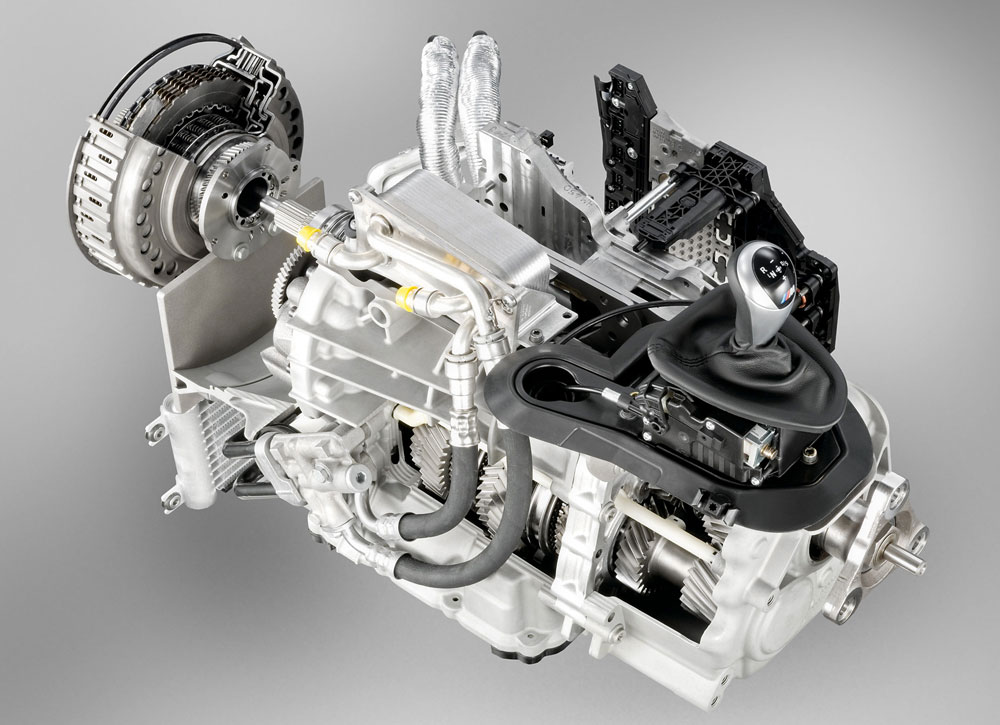

(Audi S Tronic)

때문에 변속기로 초점이 맞춰진다. 변속기는 엔진만큼이나 효율에 큰 영향을 주는 주요 부속이다. 엔진과 달리 변속기에는 개발 여력도 남아있다.

과거에는 수동변속기가 즐비했다. 하지만 자동변속기가 대중화됐고 이제 수동변속기를 찾는 소비자를 손에 꼽아야 할 수준이 됐다.

수동변속기는 비교적 간단한 구조로 엔진의 힘을 전달한다. 반면 자동변속기는 토크컨버터라는 부속을 통해 힘을 표출한다. 토크컨버터는 부드러운 주행감각을 이끄는데 도움이 되지만 이를 통한 효율성 저하는 의외로 컸다. 하지만 직접 변속을 하지 않아도 된다는 편의성 때문에 시장은 자동변속기 중심으로 발전해 왔다.

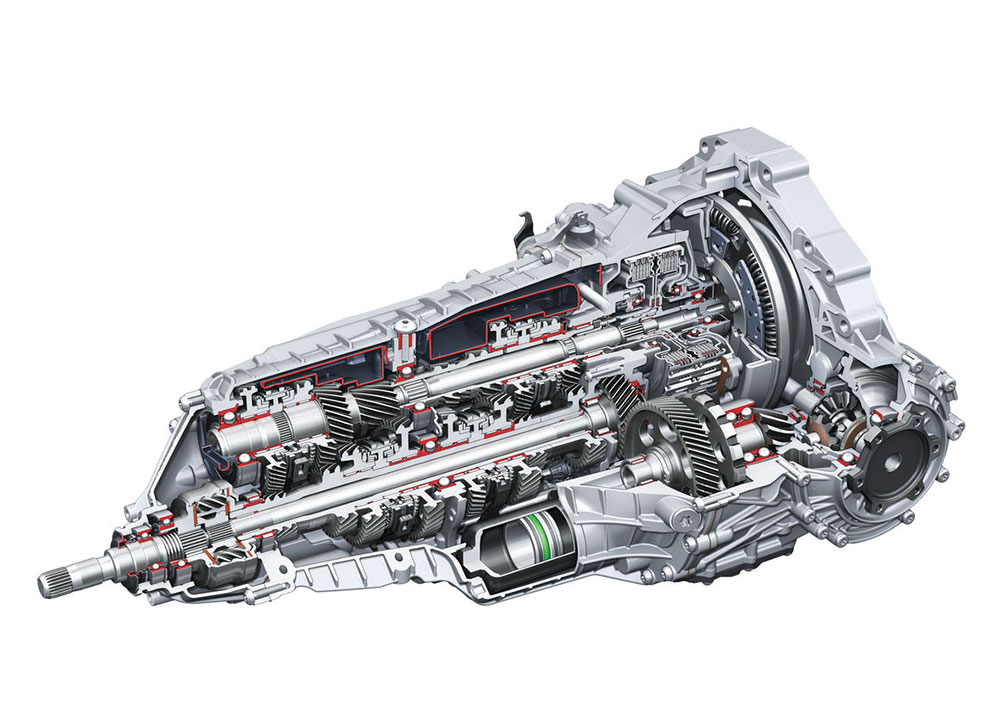

(ZF Friedrichshafen DCT)

듀얼 클러치 변속기가 등장하며 상황이 달라졌다. 내부에 두 개의 클러치를 묶어 동력을 전달하는 듀얼 클러치 변속기는 효율을 높임과 동시에 빠른 변속을 가능케 했다. 포르쉐가 르망 레이스카를 통해 이 기술을 최초로 선보였으며, 폭스바겐은 DSG(Direct Shift Gearbox)라 불리는 변속기를 4세대 골프 R32에 넣으며 이후 대중을 위한 양산차에 적용하기 시작했다.

물론 효율성과 자동 변속이란 개념으로 본다면 DSG 보다 앞선 변속기들이 있었다. BMW는 이미 지난 1990년대 SMG(Sequential Manual Gearbox)를 개발해 자사의 M3(E36)에 탑재한 바 있다. 하지만 스포티한 일부 모델에만 사용되었고 고장이 나는 경우도 많았다. 때문에 BMW도 M3(E92)부터는 듀얼 클러치 시스템으로 전환했다.

앞서 언급되었듯 새로운 변속기의 대중화를 이끈 것은 폭스바겐이다. 그러나 그런 폭스바겐도 미국 시장에는 듀얼 클러치 변속기 투입을 망설였다. 유럽을 비롯해 한국 시장에도 DSG를 늘려나갔지만 북미 버전에는 여전히 토크컨버터 방식의 자동변속기인 팁트로닉을 유지하려 했다.

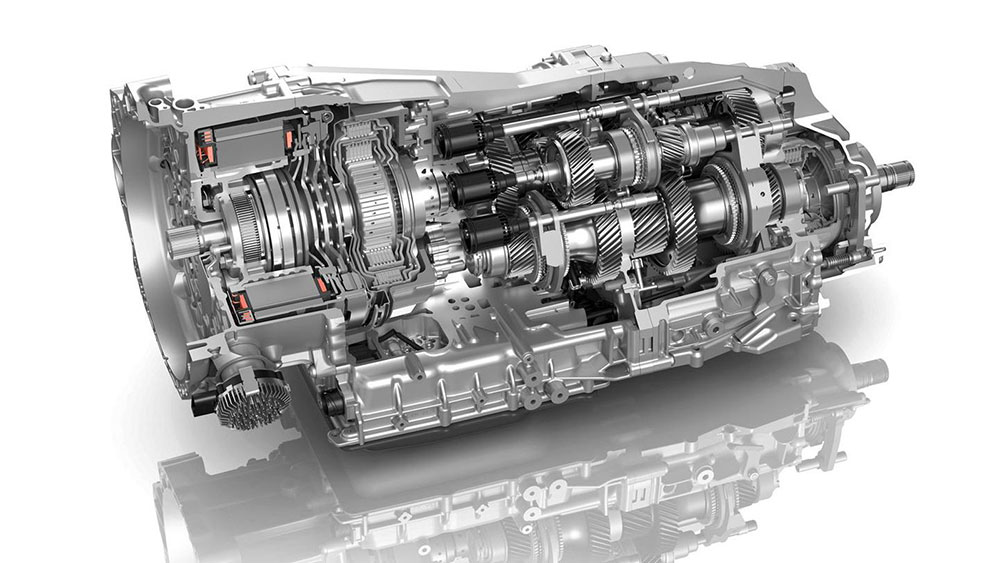

(Mitsubishi Twin-Clutch SST)

DSG는 동력을 연결하는 효율성 측면에서 우위를 점했지만 저속에서 클러치를 연결시킬 때 울컥거림 등 구조적인 아쉬움이 있었다. 승차감에 민감한 시장과는 맞지 않았던 것이다. 이를 만회하기 위해 혼다는 트리플 클러치 변속기라는 개념을 도입해 개발을 해 나가고 있지만 아직 이렇다 할 결과물은 나오지 않았다. 만약 양산이 이뤄진다고 해도 복잡한 부품, 하락하는 내구, 높아지는 가격 등이 문제로 꼽힐 가능성이 크다.

현재의 현대기아차도 일부 모델에 듀얼 클러치 변속기를 얹는다. 하지만 승차감에 민감한 소비자들을 감안해 변속기 내부 클러치 연결을 부드럽게 진행하도록 설정했다. 이를 통해 자동변속기에 준하는 부드러움을 얻었지만 내구성 일부를 손해 봤다는 평이 많다. 수동 변속기 조작 때 반클러치를 많이 사용해 변속을 하면 보다 부드러운 승차감이 확보된다. 하지만 이와 같은 반클러치를 많이 유지하면 내부 클러치 디스크 마모가 가속화돼 수명이 짧아지게 된다. 또한 그만큼 열이 발생할 가능성도 커진다.

최근 현대차는 자사의 고성능 브랜드 'N'의 시작을 벨로스터와 함께 했다. 하지만 시장에 투입되는 벨로스터 N에는 수동변속기만 갖춰진다. 업계에서는 현대차가 250~300마력 내외 출력에 대응하는 듀얼 클러치(DCT) 변속기를 완성하지 못한 것으로 보고 있다. 변속기 자체가 완성되었다 해도 내구성 검증 등이 남았다면 최종 완성이라고 말하기 힘들다.

아직도 일정 수준의 수동변속기 수요가 존재하는 유럽시장이라면 모르지만 미국, 한국의 경우 자동변속기 수요가 99.9%를 넘어선다. 매니아적인 성향이 강한 자동차라도 이제 자동화된 변속기의 탑재는 필수 요소가 된다.

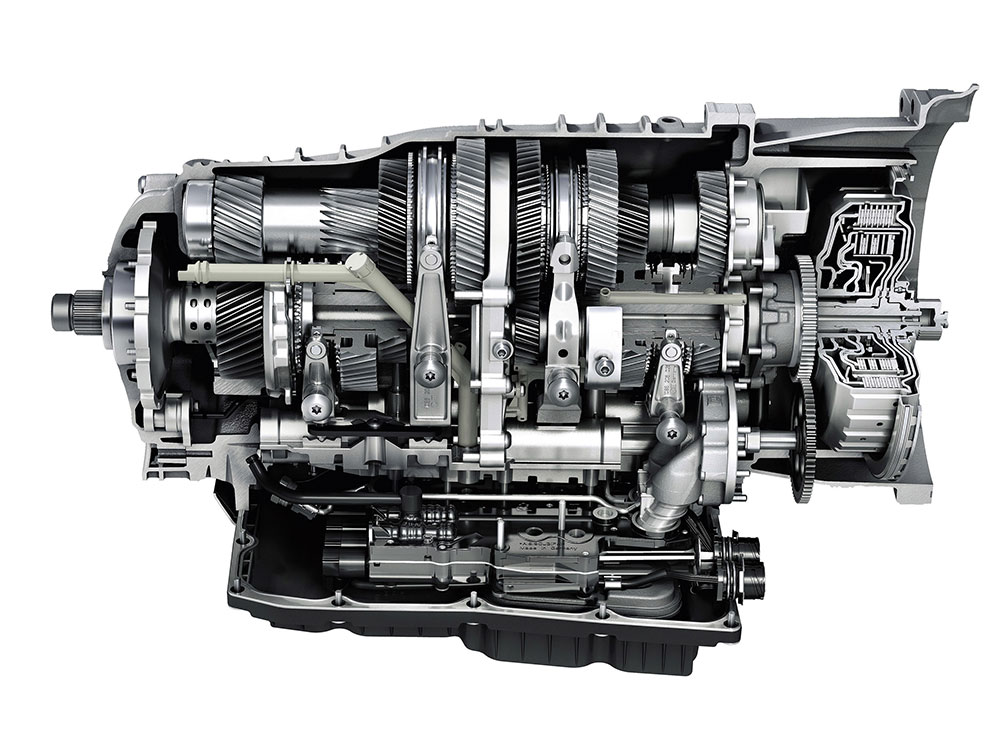

(Porsche PDK)

포르쉐도 자사의 고성능 모델 911 GT3 RS 만큼은 수동변속기를 고집했지만 현 세대 모델은 듀얼 클러치 변속기를 쓴다. ‘빠른 달리기 성능’을 중시하는 자동차에 있어 수동변속기가 오히려 느린 기록을 가져오기도 한다. 그만큼 자동변속기 기술이 발달한 것이다. 물론 포르쉐는 순수 운전 재미를 추구하는 소비자를 위해 수동변속기 전용의 911 R이라는 모델도 내놓긴 했다.

그렇다면 듀얼 클러치 변속기는 향후 대세가 될 수 있을까? 물론 특정 모델에서 사용될 가능성이 크긴 하다. 하지만 대중이 타는 모델에서의 채용 빈도는 낮아질 가능성이 높아 보인다.

이제 듀얼 클러치 변속기를 고집하는 회사는 폭스바겐 그룹(폭스바겐, 아우디, 포르쉐 등) 정도다. 포드, GM, 토요타 등도 듀얼 클러치 개발을 진행하다 다시금 토크컨버터 자동변속기 개발에 집중하고 있다.

여기에 토크컨버터를 사용하는 최신 자동변속기의 성능이 극대화되어 효율성이 크게 높아졌다. 특히 다단화를 이룬 최신 변속기는 넓은 영역을 커버하는 기어 단수를 통해 경쟁력을 키워낸다. 듀얼 클러치 변속기는 높은 토크를 받아내는데 한계를 보이지만 토크컨버터 방식의 변속기는 상대적으로 여유로운 모습을 갖는다. 듀얼 클러치 변속기의 한계로 지적되는 토크 대응력은 이미 100kg.m를 넘어섰다. 또한 듀얼 클러치 변속기의 이점 중 하나는 빠른 변속 시간인데 이제 토크컨버터 변속기가 더 빠른 성능을 구현하고 있다.

이 밖에 무단변속기라 불리는 CVT(Continuously Variable Transmission)의 발전이 효율성 증대에 큰 도움이 되고 있다. 과거엔 금속 벨트 형식으로 만들어져 강력한 토크에 대응하지 못했고 내구성에서 문제를 보이는 사례도 많았다. 때문에 경차 전용 변속기라 인식되기도 했다. 현재의 CVT는 금속 체인을 통해 성능과 내구를 높였다. 일본 스바루는 400마력에 대응하는 고성능 CVT까지 발표했다.

(Hyundai DCT)

듀얼 클러치 시스템이 당장 사라지지는 않겠지만 승용차에게 불리한 승차감 문제, 언덕 길에서의 부담 등이 완전히 해결되기까지는 일정 시간이 소요될 전망이다. 하지만 상당수의 브랜드들이 듀얼 클러치가 아닌 토크컨버터 방식의 변속기로 회귀하고 있다는 것으로 볼 때 장기적으로 듀얼 클러치 변속기의 수요는 작아질 것으로 전망된다.

특히나 본격적인 전기차 시대가 도래하면 듀얼 클러치 변속기는 21세기 자동차 역사와 함께 묻힐 가능성이 있다.